Gottfried Keller: Weltoffener Poet und Patriot

Zürich - Die Schweiz hätte einen Schriftsteller von Weltrang weniger gehabt, wäre Gottfried Keller bei seiner ersten Berufswahl geblieben.

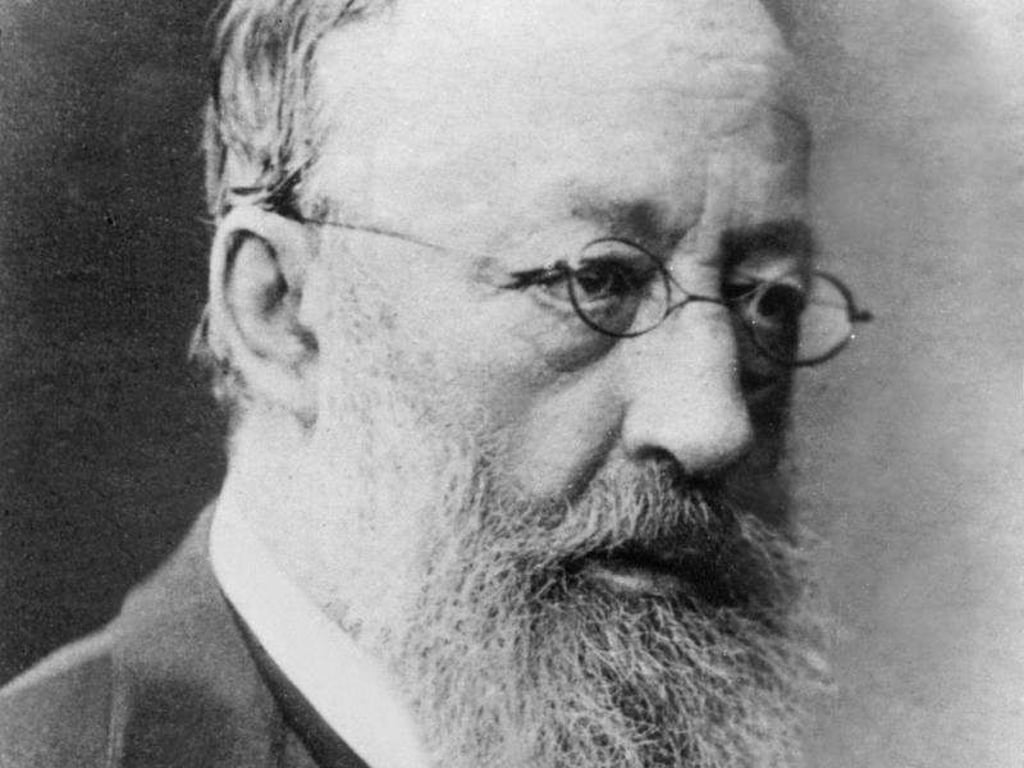

Maler wollte er werden, um trotz gesellschaftlicher Zwänge ein Künstlerleben führen zu können. "Denn ein Kunstmaler zu werden, war, wenn auch schlecht empfohlen, doch immerhin bürgerlich zulässig", schrieb er in seinem Roman "Der grüne Heinrich" über einen gescheiterten Jugendtraum. Am 15. Juli vor 125 Jahren starb der kleinwüchsige und doch überragende Schriftsteller mit dem Rauschebart und der Nickelbrille als gefeierter Nationaldichter.

Werke Kellers gehören zur Pflichtlektüre vieler Schulen. Titel seiner Werke wie "Romeo und Julia auf dem Dorfe" oder "Die Leute von Seldwyla" klingen wie seit Ewigkeiten vertraut. Manche gleichen Sprichwörtern: "Kleider machen Leute". Marcel Reich-Ranicki zählte Kellers "Heinrich" zum "Kanon der deutschen Literatur" - neben Werken von unter anderen Goethe, den Manns, Döblin, Hesse und Grass.

Vielfach wird in der Schweiz wieder an Keller erinnert. Wenngleich nicht mehr so umfangreich wie noch zum 100. Todestag. Das mag mit daran liegen, dass die Eidgenossenschaft vor 25 Jahren angesichts etlicher Affären - von Geldwäscherei bis zu Schnüffelaktionen des Staatsschutzes gegen Links - stärker als heute mit der Suche nach einem neuen gesellschaftlichen Selbstverständnis beschäftigt war und Orientierung beim urdemokratischen und weltoffenen Poeten Keller suchte.

Dabei hätte der politisch engagierte Schriftsteller durchaus auch zum heutigen Diskurs einiges beizutragen. In Volksabstimmungen gegen den Bau von Minaretten und für die Begrenzung der Einwanderung haben sich viele Schweizer in den letzten Jahren wieder ein Stück vom Rest der Welt abgekehrt und einem nationalkonservativen Patriotismus zugewandt. Lautstark fordert das rechte Lager mit Blick auf die Parlamentswahlen im Oktober eine stärkere Abgrenzung von der Europäischen Union und dem Europäischen Gerichtshof.

Was Keller dazu sagen würde, lässt sich beim Nachlesen im "grünen Heinrich" zumindest erahnen: "Das Alpenglühen und die Alpenrosenpoesie sind aber bald erschöpft, einige gute Schlachten abgesungen, und zu unserer Beschämung müssen wir alle Trinksprüche, Mottos und Inschriften bei öffentlichen Festen aus Schillers Tell nehmen, welcher immer noch das Beste für dieses Bedürfnis liefert."

Allerdings sei der Dichter auch voller Widersprüche und daher als Lieferant fertiger politischer Wahrheiten ungeeignet, befand schon vor Jahren der Keller-Kenner Adolf Muschg. Seine Leser begeisterte der sprachlich einfühlsame Sohn eines Drechslermeisters mit einer liebevoll-ironischen Beschreibung bürgerlicher Lebensformen.

Sein Vater war früh gestorben, so dass Keller als "Muttersohn" aufwuchs, in einfachen Verhältnissen. Mit der Erkenntnis, eher zum Dichter als zum Maler geeignet zu sein, kehrte Keller nach einem ausschweifenden Künstlerleben in München von 1840 bis 1842 nach Zürich zurück. In Schwabing hatte er eine Kneipenzeitung redigiert - und das Saufen gelernt. Auch in Heidelberg studierte er. Einige Jahre lebte der Meister der Novelle in Berlin (1850-55), wo wichtige Teile des "Heinrich" entstanden, der als eines der wichtigsten Erzählwerke des bürgerlichen Realismus gilt.

In Zürich wurde Keller ungeachtet von Alkohol- und Raufexzessen 1861 zum Ersten Staatsschreiber des Kantons gewählt, was ihm ein recht gutes Einkommen und eine Amtswohnung garantierte. Im selben Jahr erschien die Novelle "Das Fähnlein der sieben Aufrechten", die seinen Ruhm als Nationaldichter der Schweiz begründen half.

In der demokratischen Limmat-Metropole, die eine liberale Asylpolitik pflegte, zählte der Dichter viele Immigranten zu seinen Freunden, meist aus Deutschland. Keller habe sich "als Schweizer und als Deutschen" verstanden, meinte Muschg. Beeinflusst haben ihn auch die Auseinandersetzungen zwischen liberalen und katholisch-konservativen Kantonen der Schweiz sowie die revolutionäre Lyrik der Deutschen Georg Herwegh (1817-1875) und Ferdinand Freiligrath (1810-1876).

Kellers Erfolg als Schriftsteller stand eine oft vergebliche Suche nach Erfüllung in der Liebe gegenüber. Immerhin sollen Anfälle von Leidenschaft nach Berichten von Biografen Auslöser literarisch produktiver Phasen gewesen sein. Geheiratet hat er nie. Am 15. Juli 1890 starb Keller nach längerer Krankheit kurz vor seinem 71. Geburtstag in Zürich als Junggeselle.