Heimatgeschichte Ziegel made in Schlagenthin

Steht man vor der Schinkelkirche Kleinwusterwitz, fällt das kräftige Rot der Ziegelsteine ins Auge. Solch eine Ziegelfassade strahlt eine besondere Atmosphäre aus und die Herstellung dieser Steine prägt das Antlitz unserer Region bis heute.

Schlagenthin - Die neugotische Backsteinkirche im Zentrum von Kleinwusterwitz ist das Wahrzeichen des Ortes und steht unter Denkmalschutz. Herausstechend ist die Bauweise und die Farbgebung wie Herkunft der Ziegel. Das Dorf gehörte bis 1945 zum Rittergut Schlagenthin, das eigene Ziegel herstellte, die auch beim Bau der Kirche verwendet wurden. Zwei Ziegeleien produzierten in Schlagenthin bis 1930 für den örtlichen Bedarf, aber auch darüber hinaus.

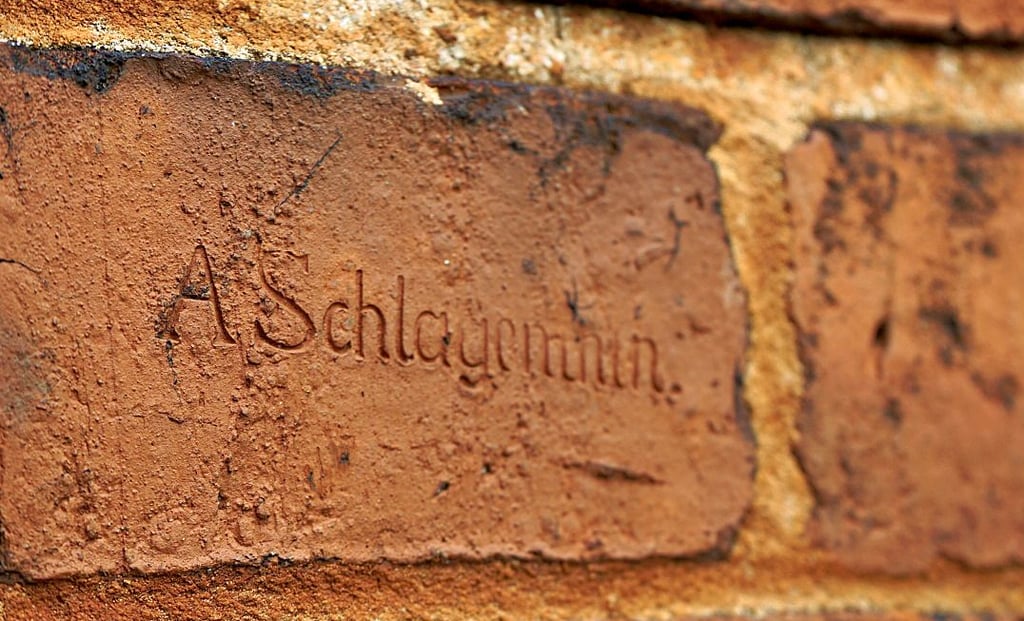

Schlagenthiner Ziegel wurden auch in Berlin und Potsdam verbaut. So findet sich der Ziegelstempel „A. Schlagenthin“ in den Bauten rund um den Görlitzer Park im Berliner Ortsteil Kreuzberg oder im Potsdamer Holländischen Viertel. Zur Herstellung von Backsteinen und Dachziegeln wird der Ton mit Wasser gemischt, um ihn leichter verarbeiten zu können – er wird „gesumpft“. Anschließen packte der Ziegler, so hieß der Arbeiter, der die Ziegel formte, die Masse in die Ziegelform, strich den Überhang ab und setzte den Ziegelstempel.

Backsteinherstellung war zum erheblichen Teil Kinderarbeit: Die Minderjährigen mussten die ungebrannten Ziegel zu den Trockenkammern und später dann zu den Öfen tragen – jeweils einen Ziegel unter dem Arm und einen auf dem Kopf. Waren sie fertig gebrannt ging es zurück und sie mussten die noch heißen Ziegel zu Stapeln aufschichten.

Färbung hängt von Temperatur ab

Im letzten Arbeitsschritt erfolgt das Brennen der Ziegel. Dabei werden die Rohlinge bei etwa 180 Grad vorgewärmt, bis sie dann auf bis zu 1080 Grad erhitzt werden. Das geschah in Ziegelhütten mit Brennkammern aus Kalkstein. Die Temperatur variiert beim Brennvorgang von etwa 900 bis 1080 Grad, abhängig vom gewünschten Farbton des späteren Backsteins.

Je höher die Brenntemperatur, desto leichter und härter werden die Ziegel. Oberhalb von 1000°C setzt Versinterung oder Verklinkerung ein. Nach dem Brennvorgang werden die Backsteine im Schnellverfahren auf etwa 600 Grad herabgekühlt. Danach wird ihre Temperatur langsam auf 40 Grad abgesenkt, bevor sie schließlich als Baumaterial eingesetzt werden können.

800.000 Ziegel pro Jahr

Rund 800.000 Ziegel pro Jahr sollen so im Handbetrieb hergestellt worden sein, folgt man der Ortschronik von Schlagenthin. Ob die Steine typisch rot oder immer mehr abgestuft in Richtung gelb nuancierten, lag an der Zusammensetzung des verwendeten Tons. Unter anderem war der Eisengehalt des Tons für die mehr oder weniger Rotfärbung der Ziegel verantwortlich. Der in Schlagenthin verwendete Ton besaß einen Eisengehalt von acht Prozent, ein hoher Wert, der für kräftiges Rot sorgte.

Einen bedeutenden Anteil daran hatte die Elbe, deren Wasser sehr eisenhaltig war und deren Schlick sich absetzte, was zu eisenhaltigen Tonlagerstätten führte. Nun die Frage: Was macht die Elbe in Schlagenthin? Eine 1959 im „Atlas des Saale- und mittleren Elbegebietes“ abgedruckte Karte alter Läufe zeigt, auf welchen Wegen einst die Elbe die hiesige Region durchfloss. Auch die Schlagenthiner Region wurde direkt berührt.

Stremme folgt altem Elbverlauf

Laut der grafischen Darstellung im alten Atlas floss die Elbe über Genthin nach Norden in Richtung Havel. So gelangte der Elbschlick in die Nähe von Schlagenthin, der sich hier in abbauwürdigen Mengen ansammelte. Später folgte die Stremme dem alten Elbverlauf.

Dass jetzt Elbe und Havel weit weg des Ortes zu finden sind, liegt an der im 12. Jahrhundert erfolgten Eindeichung des Elbe-Havel-Winkels – das Flussbett verlagerte sich in die heute bekannten Bahnen. Doch jeder Deichbruch in den letzten Jahrhunderten ließ die Elbe ihre alten Flutrinnen suchen, wie in den Chroniken der Ortschaften zu lesen ist.

Die Schlagenthiner Ziegeleien stellten um 1930 ihren Betrieb ein, die Ton-Lagerstätten waren erschöpft. Geblieben sind von diesem wichtigen Wirtschaftsfaktor die fast unverwüstlichen roten Ziegel.