Starke Schule Die Macht der eigenen Idee

Eine Schule, in der Schüler das Lernen selbst organisieren? Die Johannes-Gutenberg-Schule Wolmirstedt beweist, dass das funktioniert.

Wolmirstedt l „Backfisch“ rollt schnurrend über den Linoleumboden. Zwei Sekunden nach vorn. Stopp. Zwei Sekunden zur Seite. Stopp. Zwei Sekunden zurück. LED-Leuchten lassen den faustgroßen Mini-Roboter während der Fahrt grün blinken. Genauso hatten es Michel Franke und Freund Niclas Müller geplant.

Die Sechstklässler haben „Backfisch“ programmiert und ihm seinen Namen gegeben. Als der Mini-Roboter seine Tour beendet hat, blicken sie erwartungsvoll in die Runde. Die Schüler sind Teilnehmer eines Robotik-Kurses an der Johannes-Gutenberg-Ganztags- und Gemeinschaftsschule in Wolmirstedt. Alle im Kurs widmen sich der Programmierung kleiner Maschinen, alle mit eigenen Ideen.

Die Auswertung von „Backfischs“ Kür übernehmen nun die Mitschüler. Statt Noten in die Hefte gibt‘s eine Einschätzung über den Beamer am Whiteboard. „Ich würde fünf Punkte geben, weil sie alles richtig gemacht haben“, sagt Mitschüler Marten. Lob kommt auch von den anderen. Lehrer Eric Kirst lässt sich überzeugen. Niclas und Michel bekommen Bestwerte.

Es ist eine typische Szene an der Johannes-Gutenberg-Ganztagsschule. Wer Frontalunterricht mit strenger Sitzordnung sucht, wird hier enttäuscht. Viele Türen stehen offen, die Schüler sitzen in Tischgruppen in den Fluren, arbeiten selbständig an Projekten. Die Lehrer sind Regisseure und Moderatoren, halten sich ansonsten aber oft im Hintergrund.

An den Lerngruppen vorbei führt Leiter Helmut Thiel durchs Gebäude. Die Schüler begegnen ihm mit Freundlichkeit: Fast alle rufen: „Hallo, Herr Thiel!“ Hier und da bleibt der Leiter stehen. Zeit für einen Plausch mit den Schülern findet sich immer.

Fast wirkt es zu schön, um wahr zu sein. Kann Schule tatsächlich so funktionieren? Ganz ohne Sitzordnung, strenge Lehrer und strikte Arbeitsanweisungen? Das Konzept scheint vielem zu widersprechen, was einst unter guter Schulführung verstanden wurde. Anhänger der „alten Schule“ könnten das leicht als Laisser-faire auslegen.

Die Gutenberg-Schule aber hat es geschafft, Selbstbestimmtheit zur Stärke zu machen. Dabei sollte Freiheit nicht mit Grenzenlosigkeit verwechselt werden, sagt Leiter Thiel. Das Geheimnis: Die Lehrer geben den Schülern den Rahmen vor, die Schüler füllen diesen mit ihren Ideen. Das Gefühl, für die eigene Sache zu arbeiten, führt zu echter Motivation.

Dass das klappt, beweist die Gutenbergschule seit Jahren tagtäglich. Hier geht niemand über Tische und Bänke, wenn der Lehrer den Raum verlässt. Das Konzept ist so erfolgreich, dass die Schule vor wenigen Wochen Bundessieger des Wettbewerbs „Starke Schule“ wurde. Gemeinsam mit Schülern und Lehrern nahm Leiter Thiel die Auszeichnung in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entgegen.

Dabei deutete kurz nach der Wende noch wenig auf diese Erfolgsgeschichte hin. Die Gutenbergschule war nur eine von vielen Sekundarschulen auf dem Land. Zwischen Plattenbauten am Rand von Wolmirstedt gelegen, hätte sich die Einrichtung ohne Weiteres auch in eine andere Richtung entwickeln können.

Doch das Kollegium erkannte, dass die herkömmliche Schule nicht mehr genügte, um Jugendliche fit fürs Leben zu machen. Die Lehrer besuchten Reformschulen in anderen Bundesländern und hörten ihren Schülern zu. In seinem Büro holt Helmut Thiel eine Studie des Bildungsforschers John Hattie aus der Schublade.

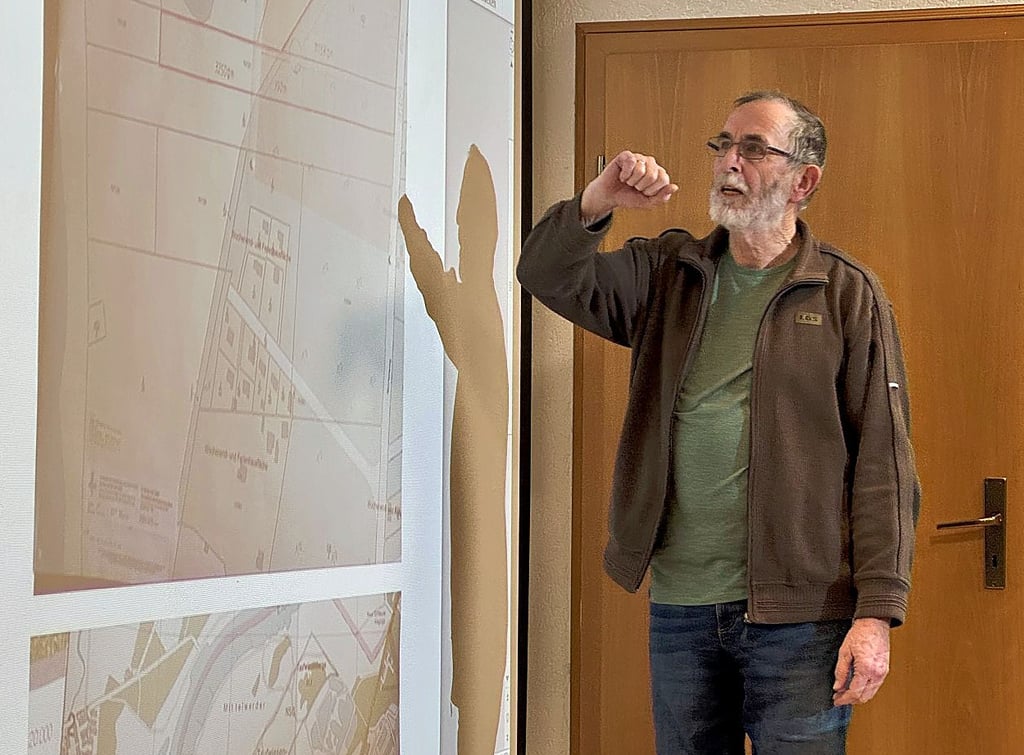

Der Neuseeländer hat in der 2009 erschienenen Untersuchung erforscht, welche Faktoren für den Lernerfolg wirklich wichtig sind und welche nicht. Die Ergebnisse stellen viele pädagogische Gewissheiten infrage und sorgen seit der Übersetzung ins Deutsche 2013 auch hierzulande ordentlich für Wirbel. „Die Selbteinschätzung der Schüler ist das Allerwichtigste“, sagt Helmut Thiel und zeigt mit dem Finger auf die Rangliste. Selbstorganisiertes Lernen trage dazu bei, dass sich starke Persönlichkeiten entwickeln. Äußere Faktoren dagegen würden stark überschätzt. Hausaufgaben etwa belegen in Hatties Studie nur den 88. Platz. Die Gutenbergschule hat sie abgeschafft. Thiels Fazit: „Wir reden in Sachsen-Anhalt viel über Geld und Personal, aber kaum über den pädagogischen Prozess, obwohl der entscheidet, was am Ende herauskommt.“

Die Gutenbergschule redet über den pädagogischen Prozess. Seit den 90er Jahren baute das Kollegium das Schulkonzept Stück für Stück um: weg vom streng nach Fächern und 45-Minuten-Abschnitten gegliederten Frontalunterricht hin zu kooperativen Lernformen mit hohen Praxisanteilen. Dieser Unterricht macht inzwischen den Großteil der Schulzeit aus. „Seit Jahren haben wir keine Schulabbrecher mehr“, sagt Thiel. „Die Schüler identifizieren sich mit ihrer Schule. Es gibt eine Schulgemeinschaft, die sich stützt.“ Da war es kein Zufall, dass ausgerechnet ein Achtklässler die Anregung für das neue Herzstück der Einrichtung gab: die berufsorientierenden Lernwerkstätten.

Die Gutenbergschule hat dafür eine ehemalige Turnhalle umgebaut. In der Halle ohne trennende Wände sind nebeneinander Fahrradwerkstatt, Mechatronik und Elektrik sowie Ökologie und Gewächshaus untergebracht. Daneben gibt es Räume für Hotel und Gastronomie sowie Medien. In diesem Jahr soll außerdem eine Bauwerkstatt hinzukommen. Von der fünften bis zur zehnten Klasse durchlaufen die Schüler die Werkstätten. Je älter sie werden, desto stärker können sie bestimmen, was ihnen am ehesten liegt. Die Aufenthaltsdauer wird länger, das Niveau immer höher. Der Clou: Zu jeder Werkstatt gehören zwei Premium-Partner aus der regionalen Wirtschaft, sagt Helmut Thiel.

Unternehmen kommen in die Schulen, Neunt- und Zehntklässler gehen in die Betriebe. „Am besten funktioniert es, wenn ein Lehrling im dritten Lehrjahr hier von seinem Beruf erzählt“, sagt der Schulleiter. „Da brauchen wir kaum noch daneben zu stehen. So interessiert sind die Schüler.“

Die Gutenbergschule möchte an dieser Stelle nicht stehen bleiben. „Gute Schule ist ein ständiger Entwicklungsprozess“, sagt Helmut Thiel. In zwei Jahren sollen heutige Achtklässer erstmals eine Oberstufe bilden. Auch dabei sollen die Lernwerkstätten eine Rolle spielen – für Forschungsprojekte der angehenden Abiturienten.

Der Schulleiter will außerdem ein digitales Klassenzimmer einrichten. „Bei der Digitalisierung hinken wir in Sachsen-Anhalt deutlich hinterher“, sagt er. Die Schüler kämen mit hohen Kompetenzen in die Schulen, aber nutzten sie kaum. „Stattdessen daddeln sie herum“, sagt Thiel. Eine Konferenz im Oktober zu „Digitalen Lernräumen“ an der Gutenbergschule soll klären, wie Schule das künftig ändern kann. „Wir wollen mutig vorangehen und hoffen man lässt uns“, sagt der Leiter. Schüler wie Niclas und Michel könnten die Nutznießer sein.

Helmut Thiel erinnert sich noch gut an die Siegerehrung zum Wettbewerb „Starke Schule“ in Berlin. Es war unklar, welche Schule gewinnen würde. „Klar war nur, dass wir unter den ersten zehn sein würden.“ Als die Jury das Profil der Schule auf dem neunten Platz vorstellte, glaubte Thiel schon, die Gutenbergschule sei gemeint. Ähnlich war es auch bei den folgenden Plätzen. „Die Konzepte hörte sich doch sehr nach unserem an“, sagt der Leiter. Er hat daraus eine Schlussfolgerung gezogen: Gute Schule ist kein Teufelswerk. „Schulen, die sich ernsthaft mit Lernprozessen beschäftigen, kommen alle zu ähnlichen Ergebnissen, auch wenn die Begriffe verschieden sind.“ Meinung