Recycling Sero: So gut funktionierte die Mülltrennung in der DDR

Das Sero-System der Mülltrennung in der DDR unterschied sich stark zu unserem heutigen. DDR-Recycling: Wie effizient die Mülltrennung funktionierte und warum sie letztendlich scheiterte.

Magdeburg - Rohstoffe in der DDR waren knapp. Seit den 1950er Jahren gab es deshalb ein System zur Sammlung von Rohstoffen zur Wiederverwertung. Der Begriff „Sero“ stand für das VEB Kombinat Sekundär-Rohstofferfassung.

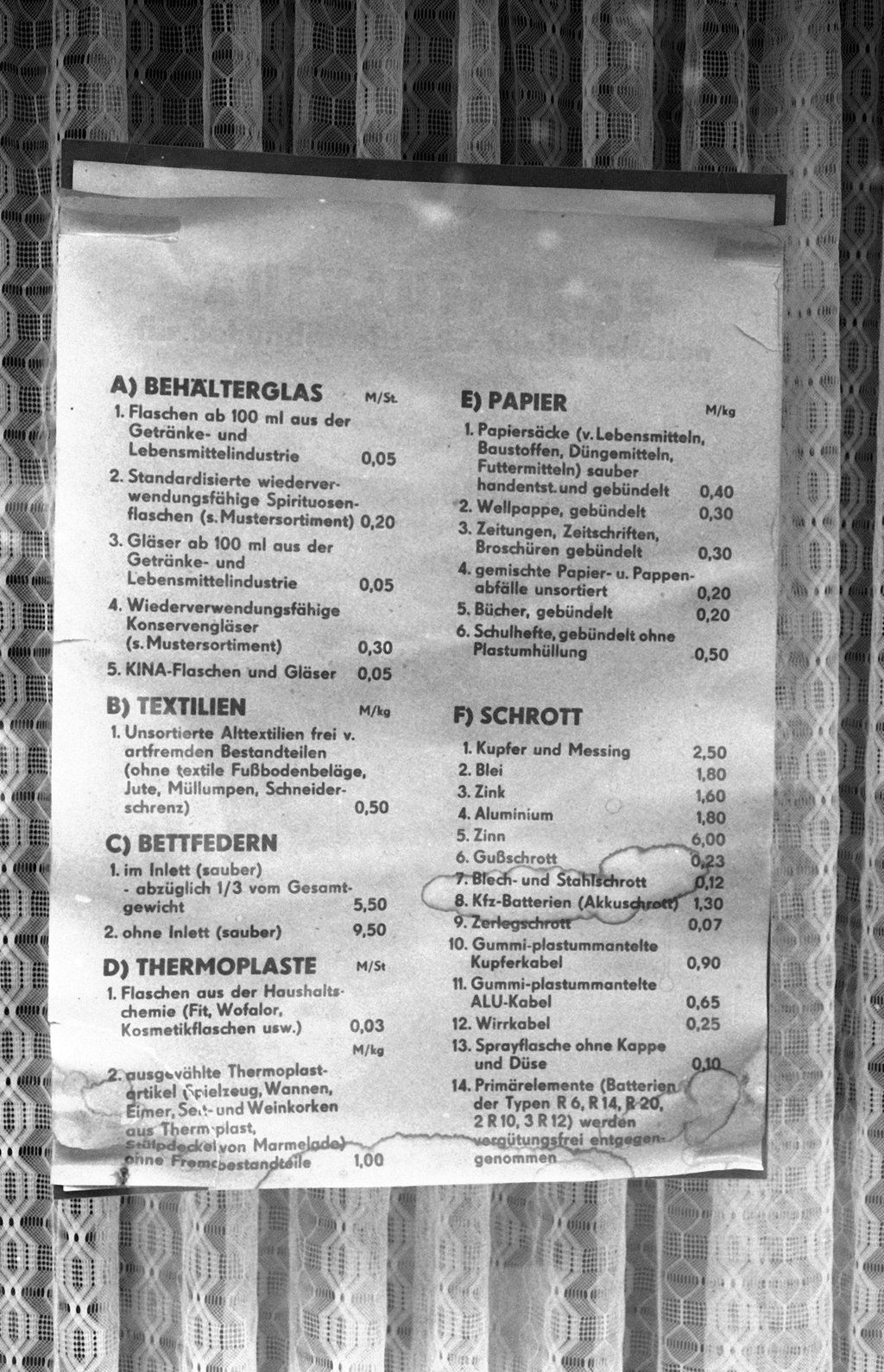

Rund 17.000 Ankaufstellen im ganzen Land nahmen unter anderem Glas, Altpapier und Schrott entgegen. Für die einzelnen Rohstoffe gab es bares Geld. Im Jahr 1990 brachten leere Gläser beispielsweise fünf Pfennig das Stück, Fit-Flaschen drei Pfennig und Zeitungen pro Kilo 30 Pfennig.

Viele Kinder sammelten die Altstoffe, um sich das Taschengeld aufzubessern oder für den guten Zweck zu spenden. Es gab auch Wettbewerbe, wo die erfolgreichsten Sammler gekürt wurden. Eine Befragung ergab, dass rund 97 Prozent der DDR-Bürger sich an der Sero-Sammlung beteiligten.

Warum das Sero-System der DDR in der Bundesrepublik scheiterte

Das System galt als effizient. Das bestätigten von der Bundesregierung beauftragte Recycling-Experten im Jahr 1990. Auch der Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU) wollte das System nach der Wiedervereinigung erhalten.

Allerdings wurde gleichzeitig der Markt mit Wegwerfverpackungen geflutet. Altstoffe und Mehrwegverpackungen waren weniger gefragt. Das Sero-System kollabierte, immer mehr Ankaufstellen schlossen. Parallel entstand der „Grüne Punkt“.

Die privatisierte Sero AG, kurzzeitig sogar an der Börse gelistet, war bald insolvent. Am Ende stand ein Kreditbetrug in Millionenhöhe, die Geschäftsführer kamen vor Gericht.