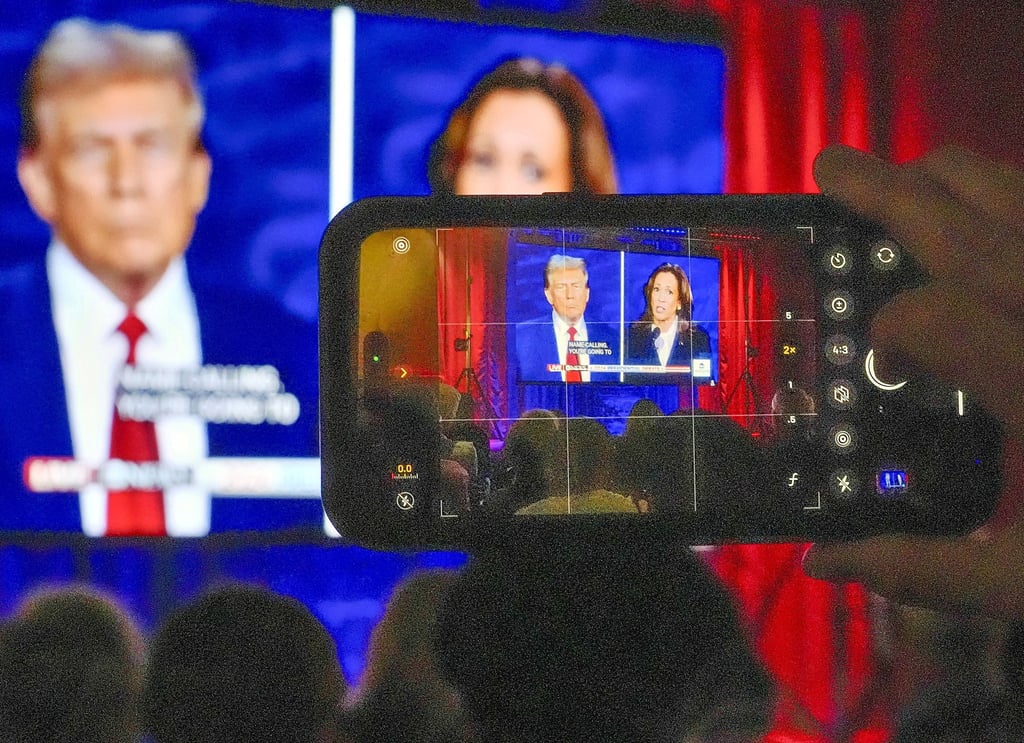

Trump gegen Harrris Trump gegen Harris: So bewegt die Schicksalswahl Amerikaner in Sachsen-Anhalt

US-Amerikaner in Sachsen-Anhalt blicken mit Spannung und Sorge auf die Präsidentschaftswahl am Dienstag. Ein Experte der Uni Halle erklärt das Phänomen Trump.

Es gab mal eine Zeit, in der musste Stephen Gerhard Stehli lange grübeln, welchem Präsidentschaftskandidaten er seine Stimme geben würde. Dass auch Republikaner darunter waren, daraus macht der CDU-Landtagsabgeordnete, der in New York geboren wurde und seine ersten 14 Lebenjahre in den Vereinigten Staaten verbracht hat, keinen Hehl. Doch diese Zeiten sind lange vorbei. Für die Wahl am Dienstag hat er eine klare Entscheidung getroffen.

„Die oft irrationale und sprunghafte Politik von Donald Trump ist eine Gefahr für die Vereinigten Staaten und macht die Republikaner seit einiger Zeit und gerade bei dieser Wahl für mich nicht wählbar“, sagt der 63-Jährige. Deshalb habe er per Briefwahl für Kamala Harris gestimmt. Auch wenn er mit einigen linken Positionen nicht konform gehe. Das nehme er aber angesichts der Bedrohung, die der republikanische Kandidat darstelle, gerne in Kauf.

Ganz ähnlich äußert sich Leigh Love. Die Amerikanerin arbeitet als Dozentin an der Hochschule Magdeburg-Stendal und hat ebenfalls per Brief für die demokratische Kandidatin abgestimmt. Ganz einfach, „weil ich ihre Positionen zu wichtigen Themen wie zur Klimakrise, Gesundheitspolitik und Sozialen zum größten Teil teile“. Nur Harris traue sie zu, die Spaltung des Landes zu überwinden. Eine erneute Amtszeit Trumps könnte dagegen das Schlimmste für die politische Kultur des Landes bedeuten. Leigh verweist auf eine Einschätzung der amerikanischen Politikwissenschaftlerin Anne Applebaum, wonach die Demokratie Schaden nehmen und das Land in Richtung Autokratie rutschen könnte. Und ein weiterer Aspekt kommt für Love hinzu: „Es ist wirklich an der Zeit, dass die USA eine Präsidentin bekommen.“

Knappes Ergebnis erwartet

Ob die beiden am Mittwochmorgen einen Sieg ihrer Favoritin feiern werden, ist aber alles andere als sicher. Einen Durchmarsch von Kamala Harris, da sind sich alle Experten gewiss, wird es nicht geben. Genauso wenig wie einen Erdrutschsieg von Donald Trump. „Das Rennen ist seit ein bis zwei Wochen sehr, sehr eng geworden“, sagt Michael Kolkmann. Der promovierte Politikwissenschaftler lehrt und forscht an der Martin-Luther-Universität zum amerikanischen Parteiensystem. Der Ausgang sei „too close to call, eine seriöse Prognose also nicht möglich.“ Was dabei auffällt: Die anfängliche Euphorie nach der Nominierung von Kamala Harris im Sommer ist im Laufe der vergangenen Monate verflogen. Dabei habe sie laut Michael Kolkmann ihren zwischenzeitlichen Vorsprung bei nationalen Umfragen eingebüßt und sei ins Hintertreffen geraten.

Trump punktet bei Wirtschaft

Ein Hinweis, dass Donald Trumps Wahlkampfmaschine gut läuft. Und dass die von Stephen Gerhard Stehli und Leigh Love angelegten Kriterien für die Wählbarkeit eines Kandidaten für einen Großteil ihrer Landsleute keine Gültigkeit haben. Für Michael Kolkmann ist dies eine Folge der extremen Polarisierung, die zum Kennzeichen der politischen Auseinandersetzung in den USA geworden ist: „Aus politischen Parteien mit unterschiedlichen Weltanschauungen sind quasi politische Stammesfamilien geworden.“ Es sei für viele Wähler mitunter wichtiger, dass das eigene Lager sich durchsetzt – unabhängig wer konkret für ein politisches Amt kandidiert.

Im Falle Trumps seien die Maßstäbe, die früher einmal für die Ausübung des höchsten Staatsamtes galten, längst ins Gegenteil verkehrt. Weil er sich erfolgreich als Gegenspieler des Establishments inszeniert, nützten ihm sogar sämtliche Prozesse, die bisher gegen ihn geführt worden sind, schätzt der Politikwissenschaftler ein.

Bei solch verhärteten Fronten kommt es am Ende auf jene Gruppe an, die sich keinem der beiden Lager zuordnet. Diese „Independents“, also Unabhängigen, müssen überzeugt werden. Viele von ihnen scheinen Trump auf einem entscheidenden Politikfeld schlicht mehr zuzutrauen als seiner Gegenkandidatin, wie kürzlich sogar David Binder, Umfragechef der Harris-Kampagne, in einem Podcast eingestehen musste: Der Wirtschaft.

Zugute komme Trump, dass seine Amtszeit als wirtschaftlich prosperierende Zeit wahrgenommen wird, so Binder. Deshalb seien viele bereit, ihm seine charakterlichen Defizite zu verzeihen. Harris hingegen sei für viele Bürger ein unbeschriebenes Blatt. Viele bisher Unentschiedene wüssten schlicht nicht, ob sie das Risiko eingehen sollten, ihr die Stimme zu geben.

Besonders viele „Independents“ sind in den sogenannten „Swing States“ vertreten, also Einzelstaaten, die mal demokratisch und mal republikanisch abstimmen. Zu den Eigenheiten des politischen Systems der USA gehört es nämlich, dass die einzelnen Bundesstaaten gewonnen werden müssen (siehe Infokasten).

In diesem Zusammenhang kommen regional-spezifische demografische Faktoren zum Tragen. „Eine Frage ist, wie stark die Demokraten bei weißen Wählern mit und ohne College-Abschluss punkten können. Hier lagen die Republikaner und auch Trump in vergangenen Wahlen deutlich vorne“, sagt Michael Kolkmann. Das gilt vor allem für Wisconsin, Michigan und Pennsylvania – der einstigen industriellen Herzkammer des Landes. Etwas unerwartet schwächeln die Demokraten bei Minderheiten.

Dass insbesondere Latinos und Afroamerikaner geschlossen Harris ihre Stimme geben, ist keineswegs ausgemacht. „In diesen Gruppen liegt Harris aktuell hinter den Werten von Clinton und Obama zurück“, verweist Michael Kolkmann auf den Nachholbedarf bei dieser Wählergruppe. Bestätigt sich der Trend am Dienstag, wird die Kandidatin in den Sun States wie Georgia oder Nevada scheitern. Und Trump wäre einer erneuten Präsidentschaft sehr nah.